Recordei o modo como os meus filhos, quando eram ainda bebés, deixavam cair deliberadamente as coisas do alto das suas cadeirinhas para as ficarem a observar enquanto caíam no chão, para eles uma atividade tão encantadora quanto as suas consequências eram assustadoras. Ficavam a olhar fixamente para baixo, para a coisa caída no chão – uma tosta meio comida ou uma bola de plástico – e tornavam-se cada vez mais agitados diante da incapacidade de aquele objecto regressar por si às suas mãos. Acabavam por começar a chorar e normalmente descobriam que o objecto caído regressava para eles por essa via. Nunca deixou de me surpreender que a reacção deles perante esta cadeia de acontecimentos fosse repeti-la: mal o objecto se encontrava nas suas mãos, deixavam-no cair outra vez, inclinando-se para o ver cair. O seu prazer nunca diminuía, nem tão-pouco a sua angústia. Eu achava sempre que a determinada altura eles iriam compreender que a sua angústia era desnecessária e que iriam optar por a evitar, mas eles nunca a evitavam. A memória do sofrimento não tinha qualquer efeito sobre o que elegiam fazer: pelo contrário, compelia-os à repetição, pois o sofrimento era o toque de mágica que fazia com que o objecto voltasse a eles e permitia o prazer de o deixar cair novamente fosse possível. Tivesse eu recusado a devolvê-lo na primeira vez que o deixaram cair, julgo que eles teriam aprendido alguma coisa muito diferente, embora não tivesse certa do que tal poderia ser.

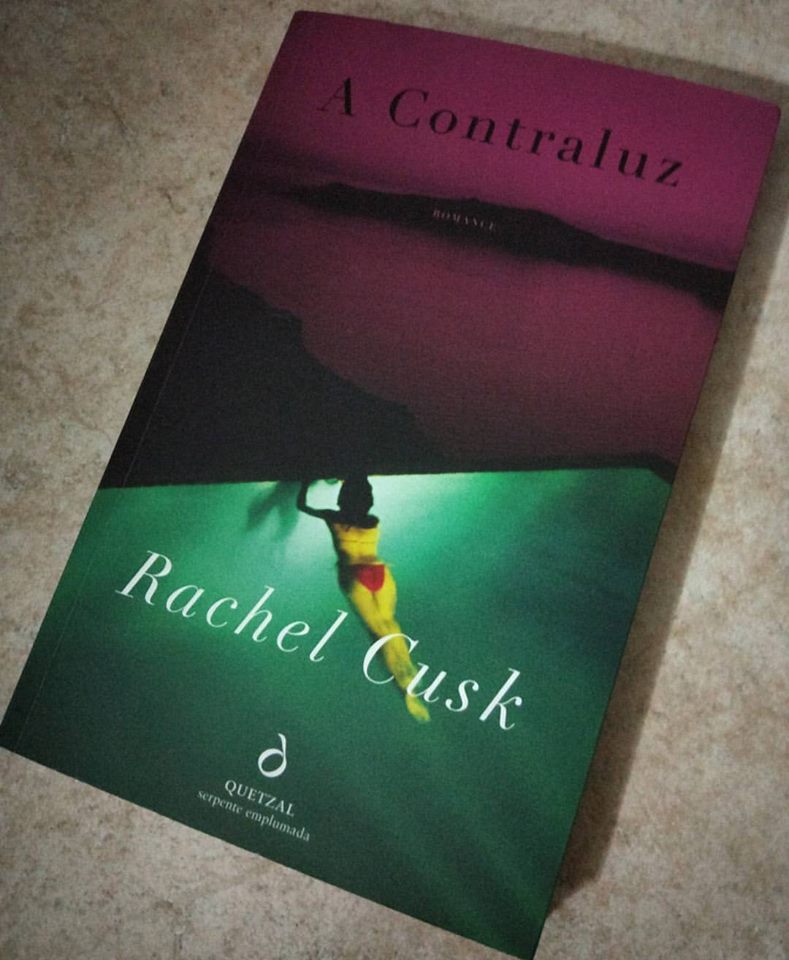

A Contraluz, Rachel Cusk