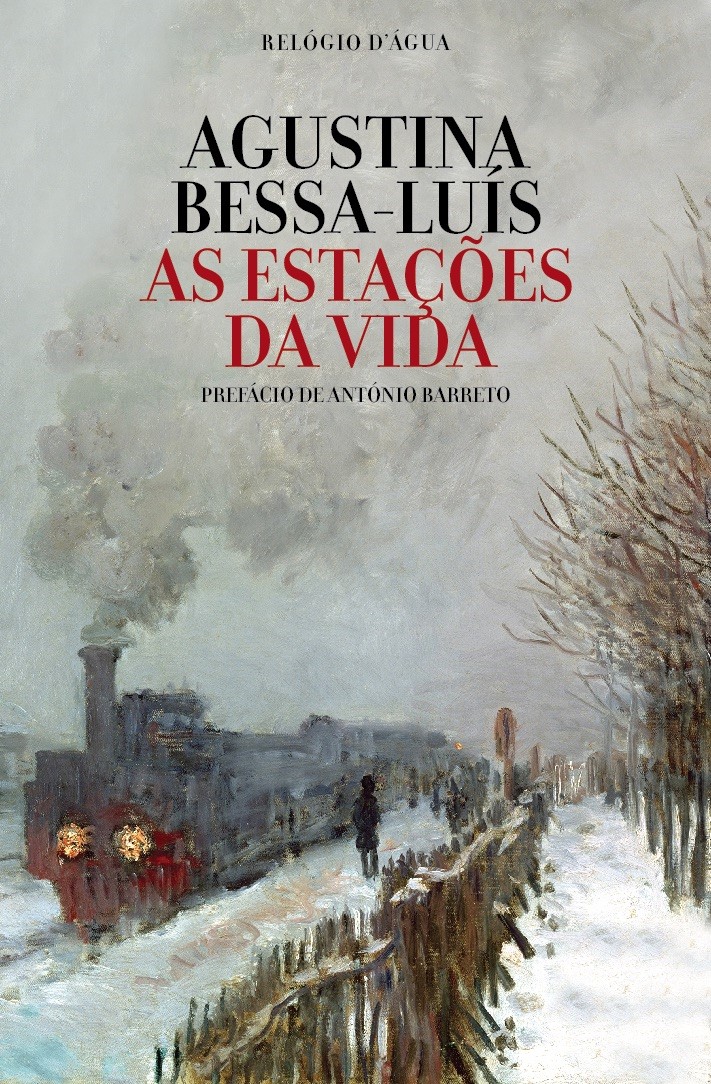

As Estações da Vida

Agustina Bessa-Luís

Relógio D’ Água

46 págs

14 euros

por João Morales

O alerta vem logo no prefácio de António Barreto porque “na verdade, Agustina não se perdeu de amores pelos azulejos, de que nunca diz mal, com certeza, mas o interesse dela vai directamente para as pessoas ali retratadas, trabalhadores e moçoilas, pescadores e ceifeiras. E mesmo essas imagens não são mais do que motivo para falar das pessoas reais, de quem ela sempre se ocupou com pormenor e finura. Das pessoas que povoavam as carruagens dos comboios que ela frequentava, mas que eram o transporte de todos”. Um prefácio intitulado “Agustina: Deus e Diabo”.

Escrito em 2002, este é um livro bastante peculiar, cruzando influências que resultam numa leitura abrangente e perspicaz, derivada dos interesses por diferentes disciplinas, ainda que não sentido específico e académico com que elas, vulgarmente, são encaradas. Bebendo na Antropologia, na História (dos acontecimentos e datas, mas igualmente das Ideias, da Arte), na Psicologia, Agustina Bessa-Luís consegue, num livro de dimensões reduzidas, produzir um objecto tão luminoso e cativante, que nos ajuda a fazer equacionar diferentes cambiantes do quotidiano, a pretexto da decoração pictórica das estações de caminho-de-ferro. Além de uma deambulação sentida pela melancolia, pelo ritmo muito seu, que as próprias viagens de comboio possuem e transmitem: “o comboio é um mundo. O comboio é o mundo”.

A bagagem associada à História da Literatura marca a sua presença, evocando, através da nomeação de uma paisagem clássica, um sentimento patente na escrita, no sentimento colectivo, de um conjunto de autores e temáticas que acabam por estar associados à alma de um povo e à sua concretização em tramas e personagens não apenas carismáticos, mas responsáveis por uma reconhecida densidade, imanente de uma geografia comum: “a ideia que eu tenho da Rússia é uma paisagem de neve onde passa um comboio. A neve cai e o fumo do comboio estende-se sobre o tejadilho e tudo tem um ar de tristeza pura e que conduz a alma para regiões que só a ela pertencem”.

Agustina, experimentada ficcionista e ensaísta, é observadora e perspicaz, sempre lhe foi apontada a acuidade com que traça as figuras protagonistas dos seus romances, plasmando heranças de outras artes e ciências, no fundo, a forma como a organização e vivência da Humanidade se alimentam dos seus ritos, tradições, iconografia em geral. Veja-se a relevância do culto aos mortos em regiões distintas do globo, e como a escritora tem plena consciência disso ao escrever que “os cemitérios portugueses merecem uma meditação escrita. Estão feitos à medida da gente que os habita, que são tanto os mortos como os vivos. Tudo são alusões ao que se passou no mundo, uma festa consoladora das suas tribulações”.

Parte-se dos azulejos que abrilhantam as estações e rapidamente espreitamos a alma dos passageiros, a lente foi sendo aplicada, se a ampliação da observação permite alargar o quadro de acção e sublinhar a evidência de pormenores, o foco intensificado num ponto quase deixa radiografá-lo, conhecer-lhe o âmago. “O microscópio aumenta o universo, o telescópio empequenece-o”, escreveu G. K. Chesterton (citado há poucas semanas por Fernando Sobral, na sua última crónica O Pulo do Gato).

A caracterização dos passageiros, agrupando-os na casta adequada, faz-se pela compartimentação nas três classes que percorrem o comboio, uma divisão, a uma primeira vista, algo evidente, mas cuja agudeza dos pormenores e o colorido da linguagem de Agustina lhe emprestam momentos de um escrutínio quase teatral, enumerando e fazendo corresponder gestos e posturas que dão corpo às personagens necessárias para traçar o retrato de família a que a escritora se predispôs desde o início, ancorada em pressupostos artísticos, mas sempre almejando um porto de abrigo habitado por gente viva, de carne, osso e sangue, como convém para genealogia.

Se, na primeira classe, selecta, onde “ninguém levava farnel”, o pretexto é um livro simbólico e os não menos simbólicos leitores que “levantavam os olhos de vez em quando para gozar as impressões que faziam”, já na segunda classe “faziam-se amizades, trocavam-se merendas, conselhos, as mães diziam coisas dos filhos e como os criavam”. A clarividência da estratificação completa-se com a terceira classe, plena de rebuliço e regozijo vividos em comum, um estado de alma partilhado e facilmente partilhado: “era a festa, diziam-se larachas, derramava-se vinho, ouvia-se o piar dos frangos nas cestas de vime vermelho. Eram os presentes para os padrinhos, para os protectores que livravam da tropa os filhos”.

Agustina escuda-se na arte para falar da vida: “os azulejos contam toda uma poesia que não é épica, é o viver de todos os dias, é um sermão sem sotaina, é um contrato social sem filosofia”. Ocupa diversas páginas enaltecendo estas peças de cerâmicas pensadas a produzidas para embelezar e abrigar os pontos de paragem, de entrada e saída, numa lógica maior e mais intensas que é o caminho-de-ferro, baluarte da modernidade e da conquista da técnica, mantendo um romantismo que outros meios de transporte, posteriores e mais avançados, tiverem de deixar cair.

O simbólico está no centro deste magnífico ensaio, oculto por uma primeira abordagem meramente artística ou estética, disponível para quem se permita mergulhar mais fundo na leitura e na incorporação de um texto inteligente que dissimula a emoção, mas não a renega. Como algumas pessoas que teimam em esconder os sentimentos, como se fosse possível deixar de tê-los.

“Falemos de comboios: as gares são pontos de apoio para a História. Acontecem coisas nas gares que não acontecem na avenida e na rua aberta. Por isso Pombal fez a Lisboa pombalina, para evitar as emboscadas e para não dar ocasião aos motins. Como fez Napoleão em Paris. Mas gares foram depois o que substituiu o beco e a encruzilhada. Mataram Sidónio na gare e, se houvesse uma gare em Roma, César morreria ao tomar o trem para as termas, em vez de ir cair no Senado, comprometendo todos os senadores”