Breves notas, pessoais e amplamente subjectivas, sobre um trio de livros de poesia publicados há pouco entre nós. Três janelas com paisagens distintas.

João Morales

Nota prévia: já escrevi sobre muitos autores, diferentes géneros literários, textos em formato distintos, histórias ou ideias de diferentes épocas. Contudo, salvo algumas excepções, tenho sempre mantido alguma distância relativamente à poesia. Não por repulsa, indiferença, ou atrito, precisamente pelo contrário, por uma reverência, uma reconhecida incapacidade de descoser com honestidade intelectual a elaboração do texto ou repercutir as imagens e sensação absorvidas, epifania tantas vezes mais presente no domínio intuitivo ou emocional do que matéria do foro racional e escalpelizável no código da prosa que gere a nossa comunicação quotidiana.

Se uma passagem de José Gomes Ferreira, que descobri na década de oitenta com menos de duas décadas de vida, me ajudou a alimentar a dúvida infinita periódica que nos acompanha na descoberta da poesia (“Poeta o que é? Um homem que leva/ o facho da mina/ mas apenas vê/ o que não ilumina”), já numa etapa muito mais recente encontrei na citação de Paul Claudel, repetidamente evocada pelo Mestre Eugénio Lisboa em diversas intervenções públicas, mais um marco para sinalizar o percurso e me apoiar na escalada, desvendando o que pode ser a poesia: “são as palavras de todos os dias e, contudo, não são as mesmas”.

Posto isto, opto neste texto por fazer alusão a três livros de poesia que recentemente chegaram às nossas livrarias, não arriscando uma abordagem crítica, teórica, analítica, escalpelizadora. Uma mera deambulação pessoal perante três volumes que apelaram mais à emoção que a um olhar racional balizado por linhas de horizonte traçadas com argumentação e a coerência. Um vagar pelas letras e pelas frases que bem me soube e senti vontade de partilhar convosco.

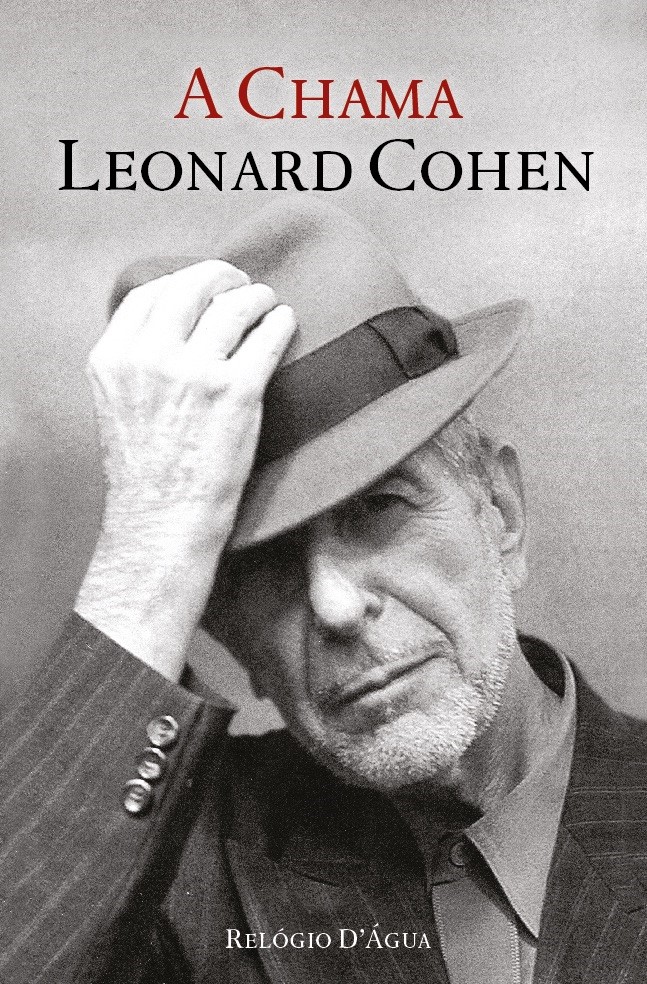

A Chama

Leonard Cohen (tradução de Inês Dias)

Relógio D’Água

368 págs

18 euros

A Chama. Este foi o título escolhido pelo filho de Leonard Cohen, Adam, para reunir poemas, canções, desenhos, alguns versos dispersos, apontamentos em guardanapos de papel ou cadernos avulsos, dando origem a um volume que funciona como uma espécie de epitáfio, uma despedida do mundo das letras e da poesia que cruza a vida, através de um legado organizado segundo as indicações do próprio Cohen quem, contudo, não assistiu à publicação deste derradeiro volume, conforme seria, possivelmente, seu desejo. “Estou pronto para morrer”, dizia por alturas do seu disco derradeiro, You Want it Darker. Metódico, paciente, dedicado, empenhado, visionário.

Juntando textos inéditos e outros já publicados, A Chama, publicado em Portugal pela Relógio D’Água, evidencia um carácter confessional, não por uma exposição de intimidade que possa causar estranheza ou surpresa nos leitores que bem conhecem o universo onírico, espiritual e, simultaneamente, bem concreto e explícito em que se move a escrita deste “profeta do amor”, como já lhe chamaram. Antes porque a maioria destes textos não se coíbe da primeira pessoa do singular, assumindo a necessidade de viver por eles, e neles, transfigurando emoções, recordações, percepções, numa reinvenção da existência que tanto terá de espiritual como de relato nostálgico.

«Não há tempo para mudar/ O olhar para trás/ É demasiado tarde/ Meu doce livro // Demasiado tarde para/ Que os homens se envergonhem/ Daquilo que eles fazem/ Com chamas nuas// Demasiado tarde para/ Cair sobre a minha espada/ Nem sequer tenho espada/ Estamos em 2005// Como ouso preocupar-me/ Com o que tenho a fazer/ Ó doce livro/ Vens demasiado tarde// Não percebeste nada/ Da poesia/ É tudo sobre eles/ Não sobre mim».

Encontramos este trabalho divido em três partes. Primeiro, um conjunto de 63 poemas, recolhidos entre uma produção mantida inédita e escritos ao longo de décadas, permitindo aos garimpeiros do estilo procurar sistematizar traços evidentes de preocupações constantes, marcas de personalidade que se revelaram perenes e intrínsecas lao a lado com abordagens conjunturais que nas mãos de biógrafos minuciosos podem ganhar o alento de porta de entrada para caminhos ainda obscuros numa personalidade intensa e assumidamente exposta, como foi a atitude quase sempre mantida pelo autor de “Suzanne”.

Depois, como seria previsível, uma escolha de alguns poemas que se cristalizaram publicamente como letras de canções. «Assim como a névoa não deixa marcas/ Na colina verde-escura/ Também o meu corpo não deixa marcas/ Em ti, nunca vai deixar// O vento e o falcão têm o seu encontro/ E o que resta para guardar?/ Também tu e eu após o nosso encontro/ Nos vamos, depois dormimos// Assim como a noite consegue resistir/ Mesmo sem lua e sem estrelas/ Também vamos resistir/ Quando um de nós partir para longe».

A antologia completa-se com fragmentos dos seus inúmeros cadernos, preenchidos ao longo da(s) sua(s) vida(s). E desenhos, muito, muitos desenhos…

Palavras de Fogo

Jidi Majia (tradução de José Luís Peixoo)

Rosa de Porcelana

195 págs

15 euros

O segundo livro aqui referido, Palavras de Fogo, chega-nos de um quadrante sobejamente diferente (nomeadamente, de uma chancela cabo-verdiana, Rosa de Porcelana) e a curiosidade nasceu em mim ao dar com o nome do tradutor, já que se trata do escritor português José Luís Peixoto. O autor é o poeta chinês Jidi Majia (n. 1961). Não o conhecia, mergulhei nas fontes virtuais que hoje nos rodeiam para perceber que é alguém considerado no seu meio literário, com cargos como o de Presidente da Associação Literária das Minorias da China ou Vice-Presidente Permanente da Associação dos Poetas da China no seu percurso. A primeira versão da tradução não nasceu dos originais, em Mandarim, mas sim de traduções anteriores em língua inglesa, francesa, galega e castelhana.

Jidi Majia surpreende com poemas longos, uma incursão literária por referências concretas onde a dimensão reverencial convive naturalmente com descrições ou narrações, fazendo do poema um elo de ligação com a realidade, uma ponte entre memória e observação, uma transposição da opção metafórica para um idioma mais amplo, apenas aparente menos intrincado: «Perguntei uma vez a um verdadeiro sábio/ o que significava a liberdade./ A resposta foi fiel ao que dizem os clássicos./ Achei que as suas palavras continham a liberdade inteira».

Geografia e telurismo, reafirmando na primeira a evidência do segundo, unem-se num olhar convergente, definindo os horizontes e desenhando os contornos que delimitam estas palavras. Há espaço para a evocação histórica: «Oh, século XX,/ quando realmente te recordo,/ descubro até que ponto és um enigma!/ És preciso, mas também aleatório./ Pareces conformação do passado/ mas também pronúncio do futuro./ Deus deve ter perdido o controlo sobre ti por um momento/ e, como uma faca de dois gumes, caíste sobre nós»; in “Recordando o século XX”, dedicado a Nelson Mandela.. Para descrições metafóricas enriquecidas com simplicidade: «Em cada estação, o vento, como um grupo de meninas,/ esculpe uma silhueta na montanha/ e com tesouras pequenas recorta a forma das tuas orelhas/ de encontro a um mar azul de lembranças do bosque,/ onde as árvores crescem com ânsia,/ onde os teus maravilhosos ouvidos/ se convertem em pássaros a voar»; in “O bosque e o pingente de cera de um caçador”. Ou ainda uma controlada e estética dedicação ao exercício contido de narração poética, fazendo da enumeração uma etapa essencial no laboratório do poema: «Vou procurar/ uma palavra que foi enterrada./ Deve saber-se/ que é a água da matriz,/ brilho de escamas em água escura».

Mas também diversas referências, nomes de personalidades, figuras que – adivinhamos – tutelaram uma aprendizagem humanística e/ ou artística em quadrantes naturalmente distintos, embora partilhando algumas preocupações éticas e estéticas. Um bom exemplo é o final do manifesto “Para Vladimir Mayakovsky”, datado de 2015: «Mayakovsky, nosso novo Noé/ Pela luz da madrugada, estas cordilheiras alinhadas esperam/ Pela descida da tua arca aos confins da terra e do oceano/ A poesia não morreu: o seu fôlego é mais pesado do que uma linha de chumbo/ Embora não seja o sacerdote do mundo e não possa absolver/ A totalidade dos pecados, mas por favor acredita que permanecerá/ para sempre nas alturas do tribunal moral da humanidade/ nunca se afastando um passo, levantando a sua voz duradoura/ Por todos os séculos – em atos de testemunho!».

A musa irregular – edição aumentada

Fernando Assis Pacheco

Tinta-da-China

480 págs

21,90 euros

O terceiro volume deste triângulo é o livro que motivou este texto, reunindo os escritos poéticos de um autor português para quem a poesia a vida se confundem, desde logo, pela dimensão epicurista que se adivinha nos versos tradutores de um quotidiano humano e reconhecível, digno de todos nós – uma poesia feita com o coração, burilada com a tarimba de quem vivia pela construção e desmontagem de frases e pensamentos, finalizada com o toque de mestre que sós bons conversadores sabem imprimir, mesmo quando se trata de um monólogo. Falo de Fernando Assis Pacheco (1937-1995), jornalista de excepção que vê agora a sua poesia toda num só volume, conquistando para título o mais famoso dos seus, A Musa Irregular, com o alerta distintivo “edição aumentada”. Um mimo!

Na poesia de Assis Pacheco encontramos distintas abordagens, sempre fruto de uma honestidade evidente que nos ajuda a confundir o sujeito criativo com o autor que o acolhe – o homem. Aliás, não se trata de confundir, é justamente o contrário, trata-se de eliminar qualquer confusão, sublinhando a poesia como uma extensão da vivência e da postura de alguém para quem “epicurismo” nunca foi um termo técnico, antes uma forma de lidar com o quotidiano. «É favor não pedirem a esta poesia/ que faça o jeito às alegadas tendências/ do tempo nem às vãs experiências/ que sempre a deixaram de mão fria», começa ele o seu “Soneto Contra as Pesporrências”.

A escapadela sentinela está quase sempre defendida com uma ironia muito própria, destinada a erguer defesas opacas e fazer resvalar qualquer gota mais emocional que uma escrita impecavelmente ginasticada possa trair. Como em “Genérico”: «E tu, meu pai? Adivinho esses vidrinhos/ das lágrimas quebrando/ um a um na boca triste mas/ por dentro, para que digamos/ mais tarde, se, invenção escusada:/ o pai não chorou».

Este nosso Fernando foi um homem que primou pelo convívio permanente, muito longe da figura do intelectual distante e arreigado em torres inacessíveis, antes à mão de tropeçar pela cidade fora e em regulares convívios que ele mesmo promovia – célebres ficaram as patuscadas que engendrou em sua casa, acompanhadas de descomprometidos leilões de livros.

Outro pilar fundamental no edifício humano deste poeta é a família, núcleo mínimo e contíguo à sua própria existência, traçando uma linha sem início nem término que une os pontos deste desenho honesto, traçado à vista de todos. “A Filha”: «Ajudai-me a cantar a filha./ Preciso de cantar/ esta alegria simples que se abate/ sobre uns ombros mesquinhos./ És tu a baga vermelha;/ e vou até fim da vida/ sorvendo o teu sumo; e quando tantas voltas/ me ainda faltam/ chegas tu para arrancar/ de vez algumas torvas raízes/ presas ao coração».

A guerra e os seus fantasmas, os amores encontrados ou torneados pela vida, o avô que tantas vezes nos é contado como matriz, a Lisboa que conheceu pelas entranhas, a vida ritualizada nos gestos mais banais, uma extrema sensibilidade, servida pela mestria de quem manobra a Língua Portuguesa como muito poucos o fizeram:

AS PUTAS DA AVENIDA

Eu vi gelar as putas da Avenida

ao griso de Janeiro e tive pena

do que elas chamam em jargão a vida

com um requebro triste de açucena

vi-as às duas e às três falando

como se fala antes de entrar em cena

o gesto já compondo à voz de mando

do director fatal que lhes ordena

essa pose de flor recém-cortada

que para as mais batidas não é nada

senão fingirem lírios da Lorena

mas a todas o griso ia aturdindo

e eu que do trabalho vinha vindo

calçando as luvas senti tanta pena